El calor del día es insoportable.

El aire parece detenido, como si respirara con dificultad.

Miro hacia el fondo y encuentro algo que no estaba: una irrupción verde, desbordada, casi insolente.

Arbustos altos, malezas nuevas, una densidad vegetal que creció sin aviso, como si hubiera aprovechado un instante de descuido para ocupar el terreno.

Ese contraste me obliga a girar la mirada hacia la calle.

El asfalto arde, las casas vecinas parecen fatigadas, las veredas resecas no sostienen ni una sombra.

Nada crece allí.

El verano ha vuelto a la ciudad un paisaje mineral.

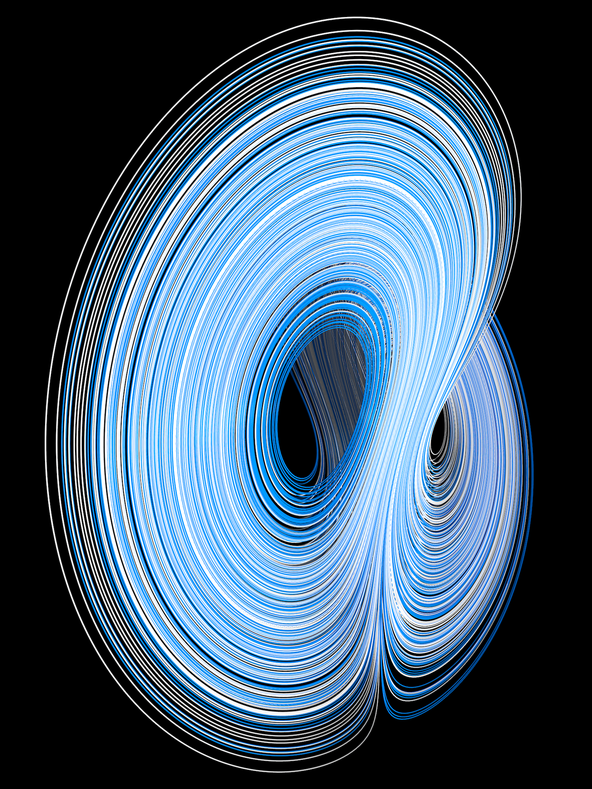

Entre ambos escenarios —la invasión silenciosa del fondo y el desierto brillante del frente— aparece una intuición:

la vida no se distribuye según nuestras categorías, sino según su propio modo de persistir.

Mientras el clasicismo diseñaba jardines con geometría estricta,

y el romanticismo buscaba sentido entre ruinas cubiertas de enredaderas,

la materia seguía su curso:

creciendo donde podía, retirándose donde la presión era insoportable, reorganizándose sin pedir permiso.

Lo que ocurre en el fondo no es jardín ni paisaje.

Es una decisión de la vida, un pliegue del mundo que se abre cuando el ambiente se vuelve extremo.

No hay estética, no hay propósito: hay una fuerza que encuentra su lugar, incluso en los rincones menos pensados.

Tal vez sea un eco lejano de los desmontes,

un residuo de la presión térmica,

o la simple consecuencia de una humedad acumulada donde antes no había nada.

Pero ninguna explicación agota la escena.

Lo cierto es que, allí donde el frente ofrece un páramo calcinado,

el fondo ensaya una respuesta vegetal.

Como si la vida operara con una lógica anónima, incesante,

buscando siempre la hendidura mínima para volver a empezar.

En esta escena, el carbono vuelve a escribir su política sin sujeto:

crecer, resistir, ocupar, insistir.

Y desde la ventana, por un instante, se entiende que lo vivo nunca obedeció al diseño humano:

solo siguió su impulso más antiguo,

ese que convierte cualquier resquicio en un territorio posible.